ADHDに対抗するタンパク質のチカラ!

2014年12月22日 [ADHDと栄養]

タンパク質はADHD改善に役立つの?

ADHDの原因の一つとして、脳内での神経伝達物質を作る力が弱い、ということがあげられます。その神経伝達物質の主原料はアミノ酸や、アミノ酸が数個連結したペプチドです。作り出す力が弱いADHDのお子さんが、原料のアミノ酸を十分に摂らなければ、神経伝達物質はますます不足してしまいます。

アミノ酸とタンパク質は同じもの?

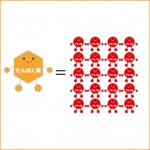

タンパク質は20種類のアミノ酸がつながったものです。自然界には約600種類のアミノ酸があり、そのうちタンパク質の材料となるものが20種類。さらにその20種類の中で、体内で作ることが出来ず食品から摂らなければならない9種類を必須アミノ酸と呼んでいます。

タンパク質の材料とならないアミノ酸の例としては、うま味成分であるグルタミン酸、神経伝達物質のひとつでありリラックス作用があるギャバなどがあげられます。

<タンパク質の材料となるアミノ酸(太字は必須アミノ酸)>

グリシン、アラニン、バリン、イソロイシン、ロイシン、セリン、スレオニン、システイン(シスチン)、メチオニン、フェニルアラニン、トリプトファン、チロシン、プロリン、グルタミン酸、グルタミン、アスパラギン酸、アスパラギン、リジン、アルギニン、ヒスチジン

*参考:味の素株式会社 企業情報サイト

http://www.ajinomoto.com/jp/features/amino/aminosan/kuwashiku/aminosan.html

アミノ酸の働きは?

身体を構成している筋肉や内臓、肌などはすべてタンパク質を主原料としています。同じ原料でできているのに、筋肉と肌では姿かたちも働きも異なっているのはなぜでしょう。

タンパク質を構成しているアミノ酸は20種類あります。この20種類が様々な組み合わせや、異なった並び方をすることによって、様々な部位を作っているのです。筋肉に多いアミノ酸はバリン、ロイシン、イソシロシンなど、肌に多いものはグリシン、プロリン、ヒドロシキプロリンなど、とアミノ酸の種類や並び方の違いが重要なのです。

またADHDに深く関わっている神経伝達物質の主原料もアミノ酸や、アミノ酸が数個連結したペプチドです。

興奮を鎮める作用をもつ神経伝達物質であるギャバや、ストレスに抵抗する働きをする神経伝達物質であるアスパラギン酸はアミノ酸そのものです。

他の神経伝達物質もアミノ酸を原料としており、たとえば衝動的な行動を抑えて精神安定に役立つセロトニンはトリプトファンから、やる気や集中力に関わるドーパミンはフェニルアラニンやチロシンから作られています。

これらの神経伝達物質の原料が不足しないように、ADHDのお子さんには特にタンパク質をしっかりと食べてほしいのです。

お肉ばかり食べても大丈夫?

お肉や魚類、卵、大豆製品はタンパク質源ですから、毎食しっかりと食べましょう。

ではタンパク質が必要だからといって、大好きなお肉ばかりを沢山食べても良いのでしょうか。

確かにお肉や卵には必須アミノ酸がバランス良く含まれています。でも必須アミノ酸以外のアミノ酸に関しては、すべてがバランス良く含まれている食品はなく、アルギニンなどはお肉に多く含まれていますが、グリシンやアラニンなどは魚介類、セリンやアスパラギン酸などは大豆に多く含まれています。そのため肉・魚・卵・大豆製品をまんべんなく食べることが大切です。

特に神経伝達物質にしっかりと働いてもらいたいADHDのお子さんには、好きなものばかりではなく上手に工夫して様々な食材を食べてもらいたいものです。

またアミノ酸だけではなく、お魚には頭の働きに欠かせないDHAやEPA、大豆にはアミノ酸と同様に神経伝達物質の原料となるレシチンといったADHD改善に役立つ栄養も豊富に含まれていますから、しっかり食べたいですね。

野菜なども一緒に食べましょう

せっかくタンパク質を食べてもそれだけでは役に立ちません。食べたものをアミノ酸などに分解をして、そこから筋肉・内臓・肌や神経伝達物質を作り出す工程では、ビタミンやミネラルが必要不可欠です。一緒にビタミンやミネラルを含む野菜や海藻なども摂るように心掛けましょう。

十分なタンパク質と、その働きをサポートする野菜などの両方を食べることで、身体や心を司る細胞たちが、きちんと生まれ変わってくれるのです。

心も身体も食べたもので出来ています

エネルギー源となる炭水化物、身体を作るタンパク質、身体の機能を維持する脂質、そしてそれらの働きを助けるビタミン・ミネラルと、どれかひとつが欠けても心身の働きを維持できません。

私たちの身体も、気持ちをコントロールする神経伝達物質も、どこからともなくやってくるものではなく、日々食べているものを原料として作られているのです。

じっと座って食事をするのが苦手だったり、食べることよりも他のことに興味がうつってしまったりするADHDのお子さんに、あれこれと食べてもらうのは大変なことだと思います。でもやっぱり心も身体も食べたものから作られているのですから、出来る範囲で構わないので気を配ってください。

またADHDのお子さんだけではなく、健康なお子さんも大人も、食べるものに気を配れば、もっと健やかな毎日を送ることが出来ることでしょう。

*食品に対するアレルギーを持っている方は、それらを避けるように注意してください。

●記事の内容はいかがでしたでしょうか?●

もし当記事を読んで少しでも興味をもっていただけましたら、はてなブックマークやツイッター等でシェアをお願い致します。非常に励みになります。

最近の記事

- 2017年4月18日

- ADHD 対応

- 怒鳴ったり、叩いたりは逆効果! 関連

- 2017年4月4日

- ADHDと栄養

- ホスファチジルセリンを食べると、どうなるの? 関連

- 2017年3月21日

- ADHDと栄養

- ご存知ですか?ホスファチジルセリンの多彩な働き 関連